Hagebutte – Heilkraut des Monats November

von Kathrin Engelmann

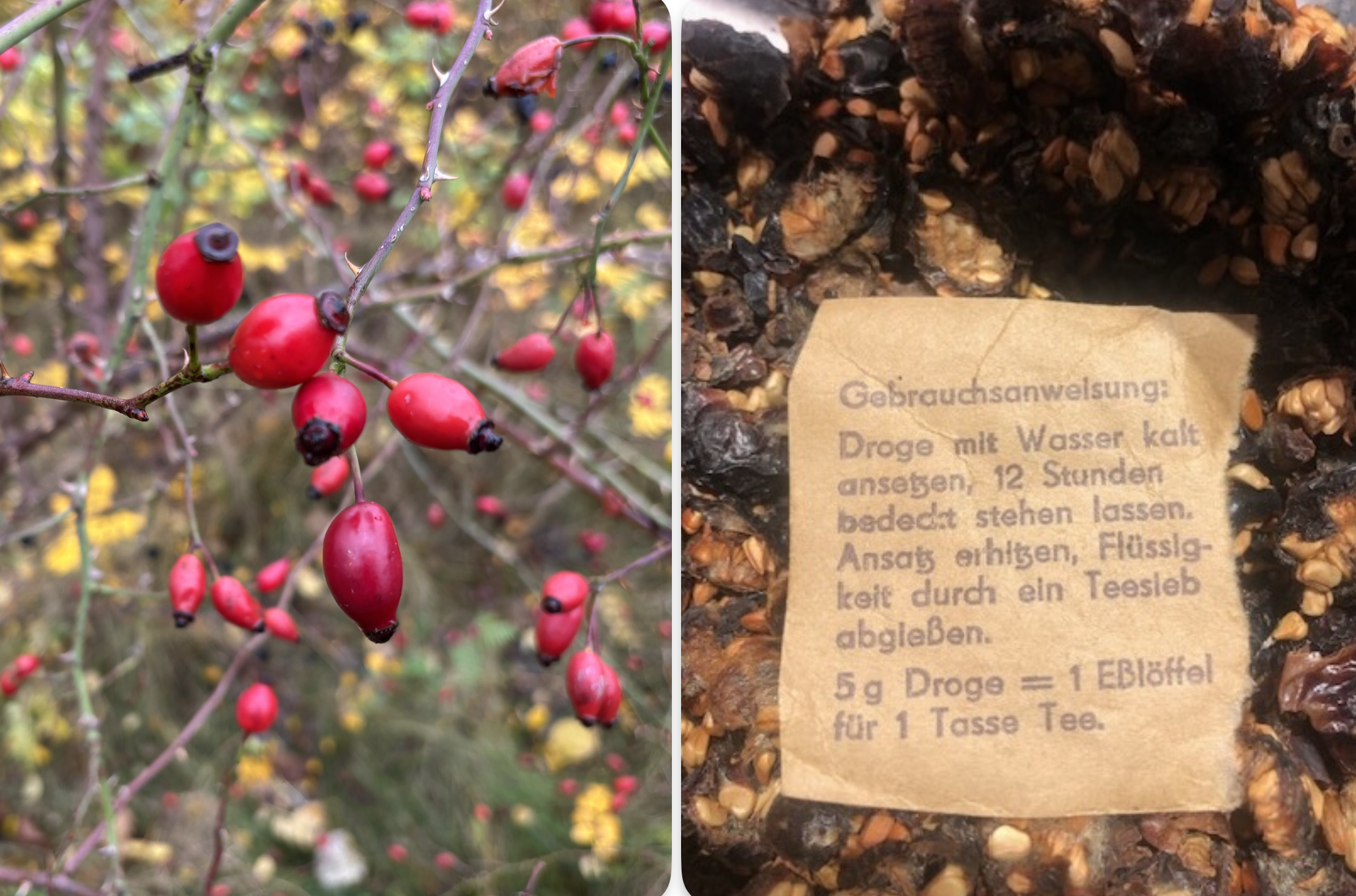

Wer liebt sie nicht? Die Hagebutte. In den grauen, oft trüben Tagen des Herbstes ist sie ein Lichtblick – ein leuchtend roter Farbklecks in Hecken und Gärten. Ebenso an Feldrändern und sogar am Strand findet man die roten Früchte jeglicher Art von Rosen. Auch in unserem schönen Klostergarten ist die Hagebutte zu Hause. Als Umrandung im vorderen Teil des Gartens ist die Apothekerrose (rosa gallica officinalis) angesiedelt und schenkt uns im Herbst viele Hagebutten.

Die Hagebutte ist die Bezeichnung für eine Sammelfrucht mit vielen kleinen Nüsschen, die an ihrer Außenhaut mit kleinen Widerhaken und Härchen versehen sind. Vor allem Kinder stellten daraus gern Juckpulver her, da die Kerne zu Hautreizungen und Juckreiz führen können.

Die Hagebutte kann jedoch bei weitem noch mehr. In ihrer Außenhaut, im Fruchtfleisch und den Kernen liegen wertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamin C, Beta-Carotin, Flavonoide, Monosaccharide, organische Säuren, Gerbstoffe und Pektin. Daraus leiten sich eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Beschwerden ab.

Am bekanntesten ist der Hagebuttentee, bei dem aus der Schale ein Aufguss gemacht wird, der wegen des hohen Vitamin-C-Gehaltes, den Pflanzensäuren und Pektinen harntreibend wirkt. Er hilft bei Blasen- und Nierenerkrankungen sowie bei Erkältungen.

Das Fruchtmus wird sogar gegen Rheuma und Gicht angewandt wegen der stark austreibenden Wirkung. Die Monosaccharide in den Hagebutten sind die wichtigsten Zucker des Stoffwechsels und dienen sowohl als Energielieferant als auch als Zellbaustein. Aber auch das Fruchtmus oder die Marmelade sind als Vitamin-C-Spender beliebt und im Geschmack unvergleichlich lecker.

Da wir in unserer Gartengruppe des Doberaner Klostervereins gern alle Teile der Hagebutte verwenden wollen, gibt es hier ein Rezept für die Schale und das Fruchtfleisch:

Kaltgerührtes Hagebuttenmark

- Reife, nicht zu weiche Hagebutten waschen und den Stielansatz entfernen, halbieren und die Kerne und Härchen entfernen. Die ausgepuhlten Hälften in einem geschlossenen Gefäß mit etwas Wasser 1-2 Tage weich werden lassen. Die weichen Hagebuttenhälften durch ein feines Sieb streichen. Das Mark mit dem Zucker (100 g Mark plus 120 g Zucker) im Mixer vermischen. Alternativ mit Handrührer mehrmals rühren, bis der Zucker gelöst ist. In saubere, sterilisierte Gläser füllen und kühl aufbewahren.

Und hier ein wunderbares Rezept meiner Großeltern zur Verwendung der ganzen Hagebutte mit ihren Kernen:

Hagebuttentrank

- Getrocknete Hagebutten und Kerne mit Wasser kalt ansetzen. 12 Stunden abgedeckt stehen lassen, Ansatz erhitzen, Flüssigkeit durch ein Teesieb abgießen. 5 g der Trockenhagebutte = 1 Esslöffel für eine Tasse Tee.

Zum Namen: Der Wortteil Butte oder auch Butze bezeichnet das Kerngehäuse, als Sammlung vieler kleiner Nüsschen. Der Namensteil Hage oder auch Hag ist die Bezeichnung für ein von Hecken umsäumtes Stück Land oder Gelände. Noch heute deuten viele Ortsnamen in Mecklenburg-Vorpommern darauf hin, dass sie vielleicht einmal von einer solchen Hundsrosen- oder Wildrosenhecke umsäumt waren: Gerdshagen, Blankenhagen, Sievershagen und viele mehr.

Auch die berühmte Hildegard von Bingen misst der Hagebutte Bedeutung bei und verwendete sie bei Erkältungen und sogar Lungenentzündungen. Im Doberaner Klosterleben mögen Kenntnisse der Heilpflanzen ebenfalls eine große Rolle gespielt haben. Neben der Selbstversorgung durch den Klostergarten lebten die Zisterzienser im Sinne der Nächstenliebe und Barmherzigkeit und das bedeutete auch die Versorgung von Kranken im Hospital, der damaligen Krankenstation, und der Reisenden im Gästehaus.

So ist es selbstverständlich, dass unser heutiger Klostergarten auch Hagebutten beherbergt und wir damit heute gern kreative und dekorative Dinge herstellen.