Pelpliner Handschriften – Paul Nebauer im Interview

Die schriftliche Vergangenheit unseres Klosters wird Stück für Stück aus dem Dunkel der Geschichte geholt

Ein Interview von Lothar W. Kroh mit Paul Nebauer

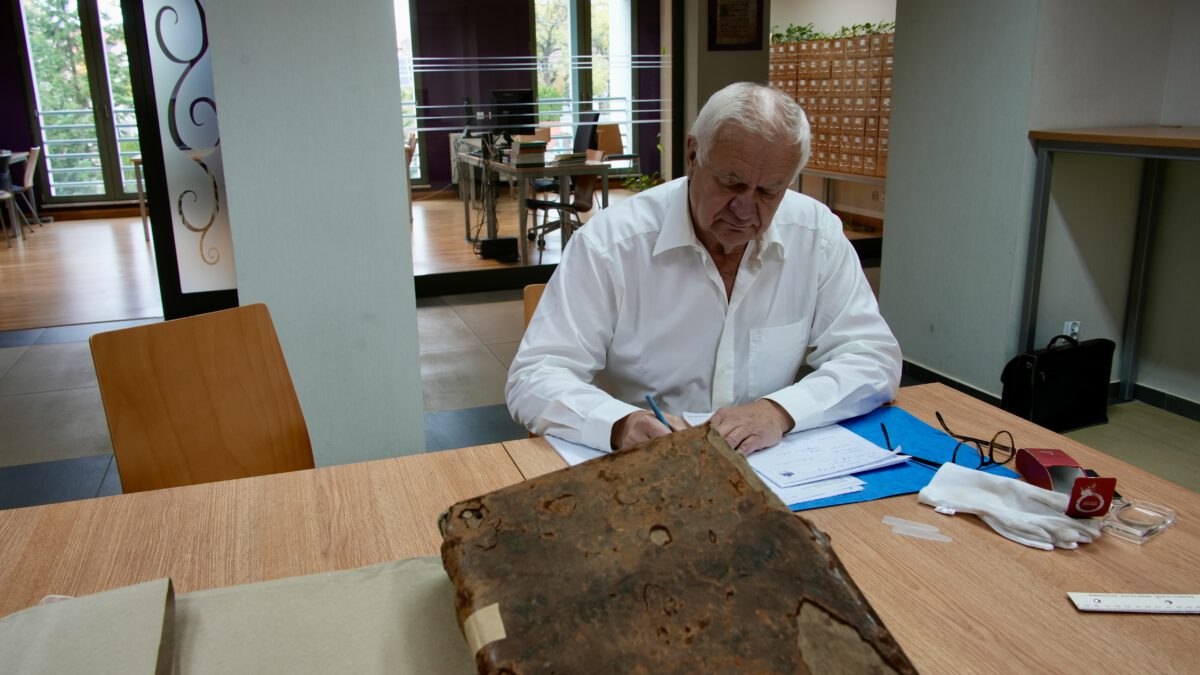

Paul Nebauer ist studierter Mathematiker, gegenwärtig als Unternehmensberater tätig und Mitglied im erweiterten Vorstand des Klostervereins der Freunde und Förderer des Klosters Bad Doberan. Hier leitet er die Arbeitsgruppe „Forschung“. Im Herbst vergangenen Jahres besuchte er gemeinsam mit Dietmar Schulze, unserem Schriftführer, stellvertretenden Schatzmeister und Hobbyfotografen, das Zisterzienserkloster Pelplin in Polen. Pelplin ist eine der Tochtergründungen des Klosters Doberan. Grund der Reise war die Sichtung und die fotografische Duplizierung von originalen Handschriften aus dem Doberaner Kloster, die in Pelplin aufgefunden wurden. Wir haben darüber hier im Klosterblog bereits berichtet. Über das Ergebnis seiner Reise wird Paul Nebauer im November 2024 auch in einem Vortrag berichten. Vorab stand er für ein Interview mit Lothar W. Kroh, Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit, bereit, um einige Fragen zu der interessanten Reise in die scriptorische Vergangenheit unseres Klosters und den ersten Ergebnissen ihrer Auswertung zu beantworten.

Herr Nebauer, woher kam der Anstoß, im Zisterzienserkloster Pelplin, einer Tochtergründung des Klosters Doberan, nach alten Handschriften aus dem Mutterkloster zu suchen?

Schon lange, sicher schon seit Gründung unsres Klostervereins ist der Wunsch formuliert, die Handschriften des Klosters Doberan ausfindig zu machen und ggf. in Form von Kopien zusammenzutragen. Sie müssen wissen, dass aus dem Kloster Doberan keine Schriftstücke im Original erhalten geblieben sind. Die Suche nach mittelalterlichen Handschriften aus Doberan ist aber auch leider nie ernsthaft verfolgt worden.

Nachdem ich vor gut drei Jahren in der Staatsbibliothek Berlin – Preußischer Kulturbesitz auf Hinweis von Peter Gerds in seinem Heft „Die Zisterzienser im Kloster Doberan und Anderswo“ die erste Doberaner Handschrift im Original wiederentdeckt habe, ist aber „Bewegung“ in die Angelegenheit gekommen. Ich habe die Berliner Texte des „Vitae Sanctorum“, wie sie korrekt genannt werden, aufgearbeitet und dabei es stellte sich heraus, dass es in den Texten inhaltlich bevorzugt um die Darstellung des Lebens von Heiligen geht, sogenannten „Heiligenviten“. Im vergangenen Jahr habe ich in einem Vortrag erste Ergebnisse dieser Recherche vorgestellt und sie in einer Broschüre zusammengefasst. Das gab mir natürlich Mut für weitere Recherchen.

Sind die Schriften aus Pelplin, die im Zusammenhang mit dem Kloster in Doberan stehen schon lange bekannt oder handelt es sich um neue Auffindungen?

Herr Ks. (abgekürzt für ksiądz [Pfarrer]) Anastazy Nadolny weist in einem Aufsatz von 2008 „Najstarsze rekkopisy cysterskie w Bibliotece Wyzszego Seminarium Duchownego w Pelplinie“ im Pelpliner Heftchen des Berhardinums „Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu“ auf 6 Handschriften hin, die eindeutig Doberaner Provenience sind. Auch Mateusz Franciszek Marszałkowski erwähnt im CONVENT Band 8 aus der Bibliothek in Pelplin dieselben Handschriften. Beide Autoren gehen aber nicht darauf ein, dass es sich um 7 und nicht um 6 Werke handelt. Das lässt sich auch nur erkennen, wenn man sich jedes(!) einzelne Blatt ansieht und nicht nur nach Titeln oder häufig farbig gestaltete Initialen sucht.

Ich gebe ja zu, dass ich diese aufgefundenen Schriften aus Doberan wegen ihrer Seltenheit natürlich genauer unter die Lupe genommen haben.

Um die Bedeutung der Pelpliner Handschriften richtig einschätzen zu können wäre es interessant zu erfahren, ob nicht Vergleichbares im nord- bis osteuropäischen Umfeld existiert?

Ich habe schon eingangs erwähnt, dass in unserem näheren Umfeld, also in Mecklenburg, aus heutiger Sicht nichts oder nichts Vergleichbares existiert, von dem wir schon Kenntnis haben. Im Schweriner Landeshauptarchiv (LHA) gibt lediglich eine Handschrift als Kopie der Privilegien des Doberaner Klosters, die vom Ende des 14 Jahrhunderts datiert sind. In dem Zusammenhang sind wir wegen eines Digitalisates für unser Kloster mit dem Archiv in Schwerin im Gespräch, um es endlich auch am Ort seiner Entstehung, dem Kloster Doberan, zu haben.

Eine weitere interessante Spur führt jedoch nach Kornik, einer historisch bedeutsamen Ortschaft im früheren Großpolen, in deren Nähe sich eine weitere Gründung der Zisterzienser, Kloster Oliva, befindet. Hier werden ein oder mehrere Dokumente aus Doberan vermutet und das verfolge ich zurzeit.

Viele, viele Nachfragen in Bibliotheken in Deutschland (Braunschweig, Wolfenbüttel, Hamburg), oder in Dänemark und Schweden (Kopenhagen, Stockholm, Uppsala) blieben bisher erfolglos. Aber wir haben noch lange nicht alle in Frage kommenden Bibliotheken kontaktiert. Oft ist es ja so, dass die Herkunft von Handschriften gar nicht bekannt ist. Es sei denn, man beschäftigt sich eingehend mit den Texten, Seite für Seite. Das hat ja im Fall von Pelplin ja auch schon zu dem Erfolg geführt, aus 6 Bänden einer Handschrift werden 7, man muss nur genau hinschauen.

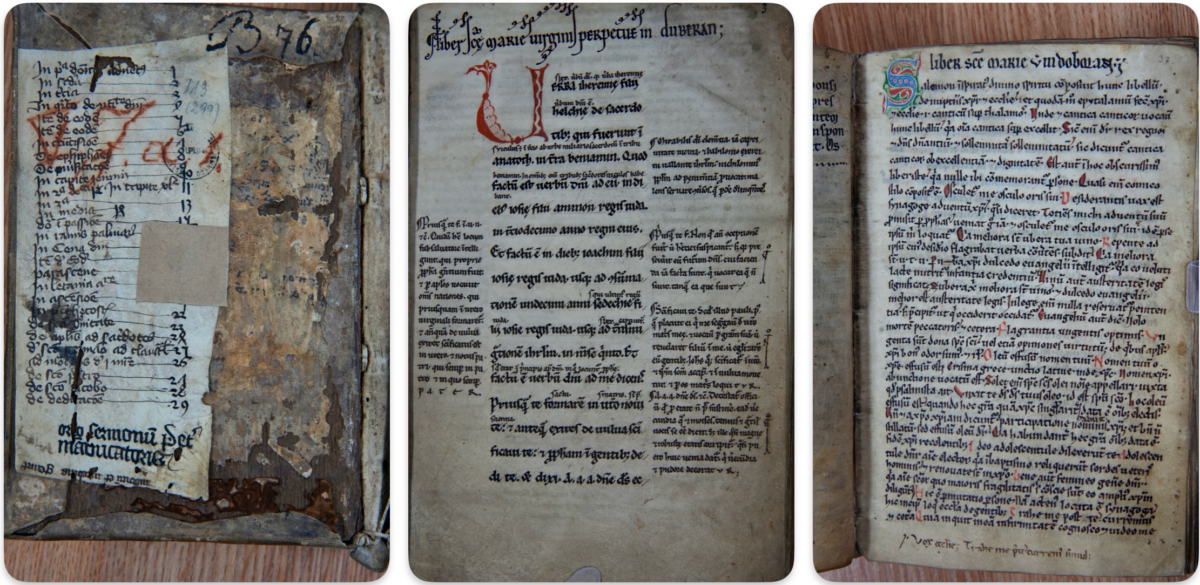

Wo sind die Handschriften in Pelplin untergebracht und wie ist der Zustand?

Die Frage kann ich kurz beantworten, allesamt und natürlich auch die Doberaner Handschriften befinden sich in der Diözesanbibliothek des Bistums in Pelplin. Die werden in Schubern gelagert und in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt.

Ihr Zustand ist unterschiedlich, zwei großformatige Handschriften sind aus heutiger Sicht Fragmente. Meist sind Anfangsseiten und Schlussseiten nicht gut erhalten, sondern durch den Gebrauch über Jahrhunderte hinweg „abgegriffen“. Ansonsten kann der Zustand für Werke des 12./13.Jh. als durchaus „gut erhalten“ gelten.

Sind die Handschriften im Kloster Doberan oder im Kloster Pelplin angefertigt worden?

Die 6 Werke (7 Handschriften) sind eindeutig durch Eigentumseinträge dem Doberaner Skriptorium zuzuordnen. Sie sind quasi mit den ersten Mönchen aus Doberan zur Tochter nach Pelplin ausgewandert.

Konnten Sie die Handschriften im Originaltext lesen/übersetzen?

Das ist eine ziemlich große Herausforderung. Das durchgängige Lesen der 1770 Seiten wird wohl so schnell nicht erfolgen. Die Inhalte und bestimmte Passagen können aber trotz ihrer Abfassung in „Mittellatein“ der Jahre 500 – 1500, ein Zeitraum in dem Mittellatein verwendet wurde, und einer großen Anzahl von Abkürzungen, gelesen und übersetzt werden.

Da ich engen Kontakt zur BAdW (Bayerische Akademie der Wissenschaften) in München habe, kann ich mir dort bei speziellen Fragen Rat einholen, was die Übersetzung natürlich deutlich erleichtert. In München wird gerade ein Wörterbuch, Mittellatein-Deutsch, neu geschrieben, was uns hier Zugute kommt. Auf Abbreviaturen, also Abkürzungen, wird im Wörterbuch allerdings nicht eingegangen, was sicher daran liegt, dass viele Klöster ihre eigenen Kürzel geschrieben haben und eine Verallgemeinerung deshalb schwierig wird.

Haben die Schriften aus Pelplin vorwiegend liturgischen Charakter oder werden auch weltliche Aspekte dargestellt (Baufragen, Wirtschaft, Klosterleben)?

Aus jetziger Sicht handelt sich in erster Linie um Bibelfragmente (zwei), also Bücher des Alten Testaments, Kommentare zu Texten des Propheten Jeremias, einer Handschrift mit Sprüchen Salomons (Parabolae Salomonis), einer Handschrift mit Predigten zu Hohen Festlichkeiten und 6 Predigten des heiligen Augustinus. Alltagsfragen wie sie sie in der Frage formulieren, Herr Kroh, werden in den Texten nicht berührt.

Werden Inhalte auch mit einem Augenzwinkern präsentiert, oder kann man „zwischen den Zeilen“ etwas herauslesen?

Ich kann mir vorstellen, woran sie denken, Umberto Eco‘s „Der Name der Rose“, lässt ja eine Vielzahl von Gedanken zum Klosterleben aufkommen, aber da möchte ich nicht „vorgreifen“. Voraussichtlich im November 2024 werde ich einen ersten Vortrag zu den Pelpliner Handschriften halten. Ich werde die wesentlichen Inhalte darstellen und vielleicht auch etwas im Sinne ihrer Frage präsentieren. Aber darüber will ich jetzt noch nichts sagen, lassen sie sich einfach überraschen.

Lassen sich neuen Erkenntnisse zur Geschichte der Zisterzienser aus den Handschriften ableiten?

Das wird die weitere Aufarbeitung zeigen. Mit einigen Texten muss man an einschlägige Institute und Universitäten herantreten, die eine gut ausgeprägte, klassische Philologie lehren und die Texte in diesem Sinne interpretieren können.

Gibt es in Pelplin noch weitere Dokumente, bei denen es lohnt, sich weiter damit zu beschäftigen?

Auf jeden Fall. Wir gehen gegenwärtig davon aus, dass noch mindestens weitere 5 oder 6 Handschriften des 12. und 13. Jahrhunderts aus dem Doberaner Skriptorium stammen können. Aber wie ich das schon für die ersten Texte geschildert habe, kann das unter Umständen eine Sisyphos-Arbeit sein. Mittelalterlicher Handschriften kann man nicht einfach so nebenbei lesen, ihr Verständnis erfordert ein hohes Maß an Konzentration und Fachwissen.

Lieber Herr Nebauer, zunächst darf ich mich bei Ihnen für das interessante Interview bedanken. Ich glaube sie haben einige der Fragen sehr klar und ausführlich beantworten können. Was aber auch klar ist, es bleibt noch einen Menge Arbeit und vielleicht auch eine gehörige Portion Wissen und Phantasie, die in die Interpretation der Texte einfließen müssen. Auf jeden Fall regt das Gespräch dazu an, neugierig zu bleiben und man darf auf ihren Vortrag zum Thema „Pelpliner Handschriften“ gespannt sein. Übrigens sucht die Arbeitsgruppe Forschung noch Interessenten, die an den spannenden Fragen zur Geschichte unseres Klosters mitarbeiten möchten. Kontaktieren sie dazu einfach Herrn Paul Nebauer.